Las secuelas de la última dictadura cívico-militar aún no han desaparecido del horizonte nacional. El gobierno de facto no solo dejó consecuencias en el tejido social con la sistemática violación a los derechos humanos, sino que sus políticas económicas condicionaron largamente las últimas décadas.

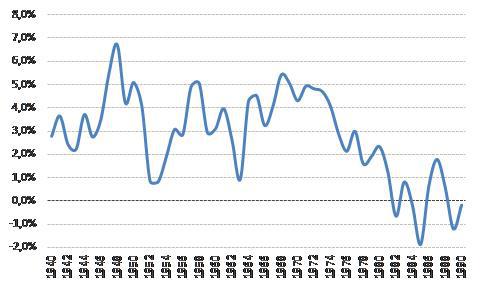

La combinación del Rodrigazo con el modelo económico aplicado por la dictadura fue la génesis del declive de la economía argentina: en los 43 años que van desde la salida de la gran crisis internacional en los ’30 hasta el inicio de la dictadura, la economía argentina mostró solo en 8 años una tasa de variación negativa (aproximadamente, 1 cada 5 años). En cambio, en los 46 años que van desde el inicio de la última dictadura hasta la actualidad, la economía se contrajo en 26.

Si bien es imposible negar la relevancia del Rodrigazo como elemento desestabilizante de la economía (dicha devaluación fue 4 veces superior a la más alta que se había registrado hasta ese entonces), con eso no alcanza para explicar un proceso sostenido de declive. Algo similar se puede decir del nivel de conflicto social de esa época, que en buena medida fue reprimido violenta y trágicamente por las fuerzas militares del Estado. Nos falta un componente cuyo impacto negativo haya perdurado lo suficiente en el tiempo como para afectar el crecimiento económico por varios años. Y ahí aparece la deuda en moneda extranjera y la “obsesión” por la compra de dólares.

El dólar entra en escena

Aunque suene sorprendente, a los pocos meses de la llegada del gobierno de facto, el FMI le aprueba un crédito por USD 300 millones, que según las Memorias del Banco Central de la República Argentina de 1976 era “el mayor acordado hasta ese momento a un país latinoamericano”. Esto permitió reforzar las escasas reservas disponibles del BCRA y estabilizar las expectativas de devaluación.

Si bien ya habían existido momentos anteriores en los cuales el gobierno había contraído deuda en moneda extranjera (tanto en los mercados financieros como con el FMI), la novedad en este caso estuvo marcada por la desregulación y la apertura de la cuenta financiera, lo que permitió incorporar a un nuevo tomador de deuda, las empresas privadas y al ingreso de capitales financieros externos.

Esto llevó, por un lado, a que las empresas locales pudieran tomar créditos “baratos” en dólares y, por otro, a que los capitales financieros internacionales ingresaran al país, atraídos por las elevadas tasas de interés domésticas.

Este proceso se vio reforzado por la apreciación en términos reales del tipo de cambio, provocada precisamente por el fuerte excedente de divisas que estaban ingresando al país.

O sea, estos capitales ingresan sus dólares al sistema financiero local y los transforman en pesos, depositándolos en activos financieros locales con un rendimiento elevado en pesos, que luego serán nuevamente convertidos a dólares para concretar la ganancia.

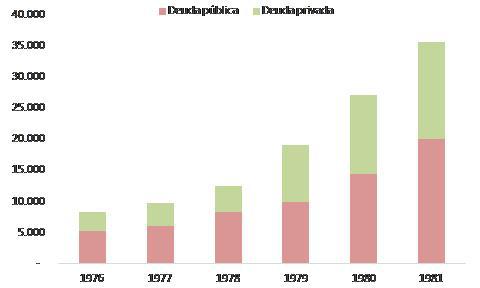

Para que esta estrategia funcione, la clave está en que el tipo de cambio no se devalúe, dado que eso automáticamente borraría las ganancias obtenidas. Pero esto lo asegura el propio ingreso de estos capitales, sumado al endeudamiento en moneda extranjera, que genera un excedente de dólares que permiten que el tipo de cambio se mantenga estable. Acá es donde surge el concepto de la “bicicleta financiera” y la plata dulce. Esto llevó a que en tan solo cinco años la deuda externa se multiplicara por cuatro.

El período 1976-1983 inauguró el primero de los dos grandes ciclos de endeudamiento del último medio siglo. Las políticas económicas de la última dictadura, aplicadas en primer término por José Alfredo Martínez de Hoz y posteriormente por Lorenzo Sigaut, se basaron en un modelo de valorización financiera.

Hacia fines de la dictadura, el 17 de noviembre de 1982, se llevó a cabo la estatización de la deuda de los grandes grupos empresarios privados. La deuda estatizada ascendía a USD 14.5 mil millones. La mayoría de los préstamos contraídos por las empresas privadas que generaron dicho monto, se trataban de meras registraciones contables entre las casas matrices y las sucursales radicadas en Argentina, es decir, auto-préstamos y maniobras fraudulentas.

Al finalizar la dictadura, la deuda había aumentado un 449%. La misma había ascendido de 8,2 mil millones en 1976, a 45 mil millones en 1982, constituyendo parte de la pesada herencia que recibiría la administración de Raúl Alfonsín y marcaría su gobierno los siguientes. Hasta hoy, 46 años después hablamos de estos mismos temas.